10 Meter, 12 Meter, 20 Meter. Zu viele Athleten auf engstem Raum. Eine hohe Leistungsdichte. Und immer diese seltsam schreckhaften Verhaltensweisen von Sportlern, wenn wir als Fotografen mit einem Motorrad herandröhnen. Die Windschattenproblematik und die Diskussionen darum waren bis 2019 Dauerbrenner unter Triathleten, gerieten dann unter Corona wegen nicht stattfindender Wettkämpfe in Vergessenheit, um 2021 vor allem im Profizirkus wieder aufzuflammen.

Neuseeländisches Start-up partnert mit World Triathlon und Universität

Damit soll nun Schluss sein – denn ab dem kommenden Jahr soll moderne Technik das Windschattenproblem minimieren und für Teilnehmer und Kampfrichter transparenter machen. Ein neuseeländisches Start-up hat nun sein Produkt RaceRanger vorgestellt, hinter dem sich eine triathlonspezifische Anti-Drafting-Technologie verbirgt. Verantwortlich dafür sind die neuseeländischen Ex-Profis James Elvery (der einige Jahre in der 1. Bundesliga in Deutschland aktiv war) und Dylan McNeice, die in den vergangenen fünf Jahren in Neuseeland in Zusammenarbeit mit World Triathlon und der University of Canterbury an der Entwicklung gearbeitet haben.

RaceRanger ist ein elektronisches Sensorsystem, das entwickelt wurde, um das Problem des Windschattenfahrens auf der Radstrecke bei Triathlons ohne Windschattenfahren fairer zu gestalten. Non-Drafting-Wettbewerbe machen weltweit etwa 85 Prozent der Triathlonwettbewerbe aus. Bislang werden die Entfernungen für das Windschattenfahren von den Athleten und den Kampfrichtern, die sie überwachen, subjektiv und mit bloßem Auge eingeschätzt. Das neue System misst mit hoher Genauigkeit den Abstand zwischen den Athleten während der Fahrt.

Zwei Geräte und jede Menge Daten

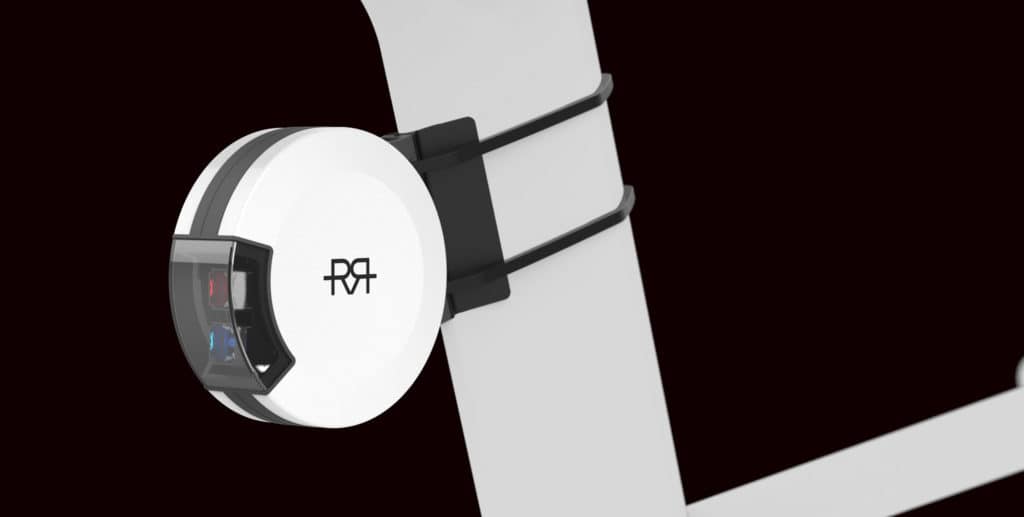

Das RaceRanger-System besteht aus zwei Geräten, die jeder Teilnehmer an der Sattelstütze und am linken Gabelschaft anbringt. Ausgestattet sind die Devices mit Messtechnik und Antennen, die untereinander kommunizieren, sowie Leuchten, die sowohl den Teilnehmern als auch den Kampfrichtern signalisieren, ob sich ein Athlet in der sogenannten Windschattenbox befindet oder beispielsweise noch im erlaubten 25-Sekunden-Zeitfenster, in dem er einen Überholvorgang abschließen muss. Der Athlet selbst kann an seinem vorn angebrachten Sensor seinen Status erkennen, der hinten angebrachte kann nachfolgende Athleten wie ein Bremslicht warnen. Die Kampfrichter sind ihrerseits mit Monitoren auf den Rücken ihrer Motorradfahrer ausgestattet, auf denen sie auch aus großer Entfernung – und damit unhörbar – die korrekte Einhaltung der Abstände beobachten können, aber auch einen Einblick in die Draftinghistorie einzelner Athleten während eines Rennens nehmen können. Per Fingertipp können die Referees zukünftig Sanktionen verhängen und in Echtzeit ins System melden.

Die Vernetzung des Systems hört aber an dieser Stelle nicht auf. So soll es große Displays geben, die die Teilnehmer, die mithilfe der Technologie beweisfest der Vorteilsnahme durch Drafting überführt wurden, in die Penalty Tents einweisen soll. Dort sollen die Abläufe ebenfalls automatisiert werden, indem der Beginn der Zeitstrafe automatisch erfasst und der richtige Moment für die Wiederaufnahme des Wettkampfs signalisiert wird.

Erster Praxistest im Januar

Der RaceRanger wird zunächst bei ausgewählten Wettkämpfen im neuseeländischen Sommer zusammen mit Technischen Offiziellen von Triathlon New Zealand öffentlich getestet, bereits im Januar soll es einen ersten Einsatz mit zunächst 20 Devices geben. Im Anschluss an die Testphase wird das RaceRanger-System überprüft, seine künftige Nutzung und Entwicklung wird bei Bedarf mit künftigen Anpassungen der World-Triathlon-Wettkampfregeln abgestimmt und integriert. Der Triathlon-Weltverband war an der Entwicklung ebenso beteiligt wie Jimmy Riccitello, der Chef-Kampfrichter von Ironman.

RaceRanger bietet seine Technologie nach dem Schema „Hardware as a service“ an. Der Veranstalter mietet Knowhow, Personal und Equiment an wie bei einem Zeitmessdienstleister, mit dem es auch Interaktionen geben kann. So steht die zukünftige Weiterentwicklung hin zu einem satellitengebundenen Echtzeit-Tracking der Athleten bereits auf der Agenda der Neuseeländer.

Am jeweiligen Rennort bekommen die Teilnehmer die aufgeladenen Geräte mit ihren Startunterlagen ausgehändigt, beim Check-in findet eine Verifikation und Überprüfung der vom Athleten installierten Sensoren statt. Die Kosten, die die Veranstalter auf die Athleten umlegen, sollen in der Größenordnung von „zwei bis drei Fahrradschläuchen“ liegen. Ob es sich dabei um die klassischen Butylschläuche oder die modernen aus Hochtechnologiekunststoff, ist noch nicht bekannt.

So sehen die Prototypen des Race Ranger aus.

Leuchtdioden signalisieren Fahrern und Nachfolgern, ob sie sich im erlaubten Bereich bewegen.

Eines der beiden Geräte wird an der Sattelstütze befestigt.

Das andere Gerät kommt an den linken Gabelschaft.

So sieht der RaceRanger aus Fahrerperspektive aus.

Einer der nächsten Entwicklungsschritte laut Hersteller: „Mehr Aero!“

Wie könnte denn das System an Steigungen funktionieren, wo ja der Überholvorgang viel langsamer ist?

Wir haben bei den Entwicklern nachgefragt: Das Wettkampfgericht kann im Vorfeld Segmente definieren, in denen nicht sanktioniert wird. Das kann gegenüber den Athleten aber auch geheim erfolgen, um sie nicht zum massiven Regelmissbrauch einzuladen.

Falls das System irgendwann einmal dann vollautomatich die „tickets“ für die penalty box verteilen sollte, müssten dann aber gewisse Streckenabschnitte in denen Windschattenfahren erlaubt ist (z.B. die 500 m vor und nach einer Verpflegungstelle, nach Start Radstrecke und vor Ende Radstrecke und ggf. Steigungen am Berg, in denen es kein Windschatten gibt, da <15 km/h) mit einprogrammiert werden. Klingt ambitioniert

Klingt nach ner Menge Technik, die sich einspielen muss und deren Kommunikation einwandfrei funktionieren muss. Gerade die „Strafhistorie“ sollte ja einwandfrei funktionieren. Es kann immer mal zu Unregelmäßigkeiten kommen, wegen Streckenführung, Steigung, Pannen etc.

Scheint mir eher was für den absoluten Profibereich zu sein und weniger für den Breitensport.

Es ist für beide Zielgruppen gedacht – und wird auch weitergedacht. Mit den gesammelten Daten könnte man zum Beispiel modellieren, wie ein perfekter Rolling-Start-Mechanismus im kommenden Jahr aussehen könnte.

Ich hoffe bis zur Serienreife werden die Teile noch kleiner, sonst kann man sich sämtliche Aerooptimierungen am Rad sparen, wenn man sich dann diese Bremsklötze ans Rad bauen soll.

Die Entwickler haben mir im Gespräch gesagt, dass das Thema Aero auf der Agenda steht. Die Abbildungen sind Prototypen. Und wenn es für alle verpflichtend wird, bleibt die Chancengleichheit innerhalb eines Rennens gegeben. Eine Startnummer muss ja auch jeder tragen.

Im Vergleich zu einer subjektiv getroffenen Entscheidung durch die Kampfrichter und gleichzeitig nicht geahndeten Vorfällen auf der anderen Seite scheint mir das ein guter Ansatz. Ob es für die Hobby-Triathleten sinnvoll ist, steht tatsächlich auf einem anderen Blatt.

Die Entscheidung wird und muss auch weiterhin in der Hand der dafür ausgebildeten Menschen bleiben – die sich mit der Technologie auf Daten stützen können. Ich sehe das ähnlich wie einen Videobeweis.

Das wird garantiert an den Kosten scheitern! Warum sollten z. B. IM oder Challenge ein Interesse daran haben, das bei ihren Veranstaltungen einzusetzen? Und bitte kommt mir jetzt nicht mit „fairen“ Wettkämpfen, ich war neulich in Barcelona. Hoffentlich schafft man es wenigstens für die Profis, das wäre wünschenswert, da geht es schließlich um Preisgelder.

Wenn das alles funktioniert und erste Veranstalter mitziehen, kann das durchaus einen Druck auf andere ausüben. Und je weiter die Verbreitung, desto günstiger die Stückkosten. Vielleicht eröffnet das sogar neue Vermarktungspotenziale? Nach dem Hula Ole Ole Laufkurs und der Schmerzmittel-Meile vielleicht das Penalty Tent mit den Bannern einer Rechtsschutzversicherung? Oder den schicken Sesseln, die die Ersatzbänke in den Bundesligastadien abgelöst haben?

Bull-Shitt – ein Abstandsensor nach vorn, sodass ich mich abgesichert regelkonform verhalten kann finde ich sinnvoll. Die Wettkampfrichter müssen schon selber sehen wie sie ihre Regeln absichern und dies nicht noch zusätzlich auf uns Athleten abwälzen.

Hey Claas,

die Wettkampfrichter machen das nicht zum Selbstzweck.

Sie helfen uns Unsere Regeln für den Sport durchzusetzen!

Höhere Meldekosten würde ich auch kritisch sehen, aber es ist doch ein wirklich interessanter Ansatz.

Vielleicht können so dann ja auch die Wettkampfrichter gespart werden, weniger Motorräder auf der Strecke hat auch seinen Charme!

Ich finde es eine sinnvolle Ergänzung zur ganzen Technik, die sowieso schon im Triathlon eingesetzt wird. Nur sollten die Motorräder gleichermaßen damit ausgestattet werden, die speziell den/die Führende permanent umkreisen und auf Abstand gehalten werden sollten. Und hoffentlich kommt es zu keinem Systemfehlern. Dann wird das Geschrei groß sein, wenn Sportler unberechtigt bestraft werden, weil das System falsche Daten liefert.

Wie so immer kann man die Technik für seine eigenen Nutzen einsetzen…z.B. einfach ein bisschen langsamer fahren, den Konkurrenten in die „rote“ bringen so dass er entweder abbrensen muss um den Abstand zu halten, oder er hat 25 Sek. Zeit um zu überholen. Dann geschickt wieder ein bisschen Gas geben und zack, das System ahnt den Verfolger mit einer Zeitstrafe und man hat einen Mitsteiter weniger 🙂 Ist die Technik so „fair“? Natürlicht nicht!

Toller Ansatz, aber du bekommst ja nur gezeigt wie der Abstand nach vorn ist, nicht den nach hinten.

Das heißt du musst dann permanent nach hinten gucken und das ist sch..e für die Aerodynamik.

Zumindest ein Trend in die richtige Richtung! Sicherlich noch nicht perfekt und Bedenken sind sicherlich zu Recht geäußert. Auf Dauer aber sicher ein intelligenter Weg um Gruppenausfahrten mal wieder zu beseitigen auf objektiver Basis. Freue mich auf Erfahrungen, Weiterentwicklungen und hoffentlich mal Einsatz in der Breite.

Sicherlich ein Weg in die richtige Richtung, aber so lange Ironman und andere Veranstalter die Rennen so überladen mit Teilnehmern/innen, wird das Konzept bei den Age Groupern sehr schwer umzusetzen sein. Man müsste Radstrecken anbieten, auf denen man auch die Möglichkeit hat, nicht zu draften anhand der Anzahl der Menschen auf der Strecke. Beim IM 70.3 in Maastricht waren ca. 2000 Menschen auf der Strecke und es war einfach nicht möglich fair zu fahren. Man hätte allen Teilnehmern sicherlich 20 mal oder mehr ein Penalty geben können, da der Kurs viel zu eng war. Ähnlich wird es sicherlich auch in HH auf nur 60 km zugegangen sein.

Ohne eine Überarbeitung der Radstrecken macht es keinen Sinn, da man ja auch nicht sämtliche Abschnitte in den Bereich aufnehmen möchte, auf denen keine Daten übertragen werden.

Super Idee,

ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Veranstalter, wie Ironman u. a., an einer solchen Lösung interessiert sind und dafür bezahlen möchten. Wer will schon seine zahlenden Kunden verärgern. Um einen fairen Wettkampf zu garantieren, müssten die Startfelder vorab reduziert werden. Bei zu großen Starterfeldern wären die Strafboxen schnell überfüllt.

Ich stelle mir gerade vor, wie auf Hawaii zeitgleich mehrere 100 Athleten bei z. B. Radkilometer 45 in einer Strafbox sitzen. Ganz schlechtes Marketing.

Vielleicht erstmal bei den Profis ausprobieren.

Denkbar wäre auch, anhand des aufgezeichneten Fahrverhaltens pro Teilnehmenden eine individuelle Zeitstrafe auf den Radsplit draufzurechnen. z.B. Wer 1 min in der Windschattenbox gefahren ist, bekommt 1 min addiert, bei 2 min 2 addiert und ab 5 min ein DSQ. Da in den meisten Fällen die Rennen sowieso mit einen rolling swim start beginnen, braucht man hier eigentlich keine penalty tents mehr, da man ja sowieso nicht im Laufe des Rennens weis, ob man z.B. den gerade überholten Athleten auch wirklich schon überholt hat, falls dieser deutlich später gestartet ist.